Die Situation

Gegen Ende des Jahres 2024 stellte Epson die Produktion von OEM-Tintenpatronen für meinen Epson R2880-Drucker ein. Da ich außerdem einen neueren P900 verwende, entschied ich mich, den R2880 in einen dedizierten Schwarzweiß-Drucker umzuwandeln. Zwar ist der ABW-Modus des P900 ausgezeichnet und bietet flexible Tonungsmöglichkeiten, doch war ich neugierig, ob ich den R2880 so einrichten könnte, dass er mit verschiedenen Graustufen druckt. Falls dies gelingt, hätte ich einen Drucker, der ausschließlich für Schwarzweißbilder vorgesehen ist und nahezu ausschließlich Pigmente aus Kohlenstoffschwarz verwendet – was ich aufgrund ihrer Langlebigkeit sehr schätze.

Um dies zu erreichen, entschied ich mich für das Glossy Carbon Variable Tone (GCVT) Tintensystem von Paul Roark. Diese Tintenformulierung enthält eine bläuliche Toner-Tinte, die es ermöglicht, den Druckton von warm bis kühl anzupassen – ein Merkmal, das mir besonders wichtig war. Zudem ist das Tinten-Set sowohl mit matten als auch glänzenden Papieren kompatibel. Die Verwendung dieses Systems ist jedoch etwas komplexer als bei einfacheren Kohlenstofftinten, wie sie beispielsweise von Farbenwerk angeboten werden.

Vorbereitungen

Im ersten Schritt beschaffte ich die benötigten Tinten (basierend auf dem PDF-Dokument von Paul Roark), Werkzeuge, sowie nachfüllbare Auto-Reset-Tintenpatronen (ARCs) von OctoInkjet. Mithilfe einer ausreichend genauen Waage (mit einer Nennpräzision von 0,01 g) bereitete ich die erforderlichen Verdünnungen der schwarzen Tinten (sowohl für matte als auch glänzende Medien) vor. Ich begann mit jeweils 50 mg Tinte pro Farbkanal, da ich mir nicht sicher war, ob dieses Experiment gelingen würde. Die Tintenpatronen des R2880 haben ein Fassungsvermögen von etwa 13 g. Da ich Typ-III-Patronen erhalten hatte, war ein „Priming“ vor der ersten Verwendung erforderlich; Typ-IV-Patronen sollen offenbar kein Priming benötigen. Detaillierte Anleitungen zu diesem Vorgang sind online verfügbar.

Nachdem ich die erste Patrone vorbereitet hatte, fühlte ich mich mit dem Verfahren sicherer und bereitete anschließend auch die restlichen Patronen vor. Sobald alle ARC-Patronen einsatzbereit waren, entfernte ich die OEM-Patronen vollständig. Ich entschied mich bewusst dagegen, die Anschlüsse am Druckkopf zu reinigen, da ich befürchtete, dabei kleine feste Partikel einzubringen, die Probleme verursachen könnten. Anschließend setzte ich alle nachfüllbaren Patronen ein – mit Ausnahme der K-Patrone (in meinem Fall MK), die ich zuletzt einsetzte. Ein Düsentest bestätigte, dass alles ordnungsgemäß funktionierte, und bereits in den Testdruckfarben war die Umstellung auf Grautinten erkennbar. Danach führte ich zwei Druckkopfreinigungen durch, woraufhin der Drucker einsatzbereit schien.

Ein erster Test

Als ersten Test druckte ich Keith Coopers Schwarzweiß-Testbild mit Quad Tone Rip (QTR) auf ein A4-Blatt Hahnemühle Photo Rag 308. Die Quad-Datei, welche den Tintenfluss steuert – GCVT-Pa325-warm-carb.quad – wurde von Paul Roark bereitgestellt. Diese Quad-Datei wurde ursprünglich für den Druck auf Premier Art Fine Art Smooth Hot Press Papier mit einem Epson 7800 erstellt. Bei der Betrachtung des kreisförmigen Graustufenbereichs des Testbilds mit einer Lupe fielen mir leichte Farbabweichungen auf. Diese Tonverschiebungen waren auch in den Hell-Dunkel-Übergängen anderer Bildbereiche sichtbar. Ich vermutete, dass diese Abweichungen auf verbliebene OEM-Farbtinte im Druckkopf zurückzuführen waren.

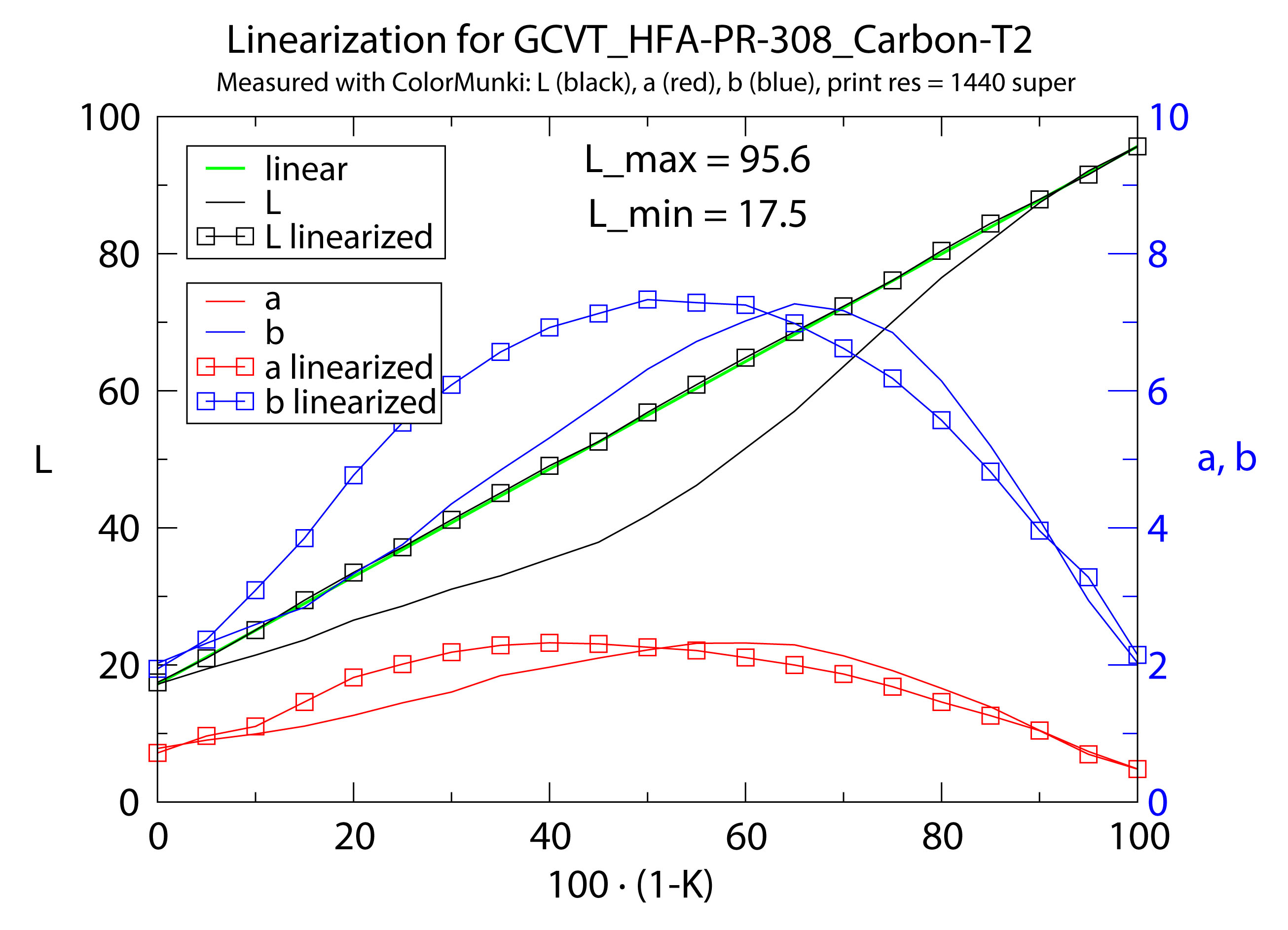

Um diesen Effekt zu quantifizieren, erstellte ich ein Schwarzweiß-Testbild, das aus einem 3×3 cm großen Quadrat mit dem Lab-Farbwert Lab = (40, 0, 0) bestand. Ich druckte dieses Quadrat jeweils nur mit einem einzelnen Farbkanal (C, LC, M oder LM), indem ich die Quad-Datei entsprechend modifizierte – konkret entfernte ich alle Farbkanäle außer einem aus der Tintensteuerungsdatei. Die Ergebnisse, dargestellt als Kreise, sind in Abbildung 1 zu sehen. Idealerweise sollten die Lab-Werte (a, b) der gedruckten Farbfelder identisch sein. Doch selbst nach zwei Druckkopfreinigungen zeigten die Ergebnisse noch eine unzulässig große Streuung, insbesondere im a-Wert. Eine dritte Reinigung verbesserte die Konsistenz deutlich und reduzierte die ΔE auf etwa 1. Diese Abweichung ist akzeptabel und sollte sich mit fortlaufendem Drucken weiter verringern. Auf Hahnemühle Photo Rag 308 (matt) zeigt die reine Kohlenstofftinte einen leicht bräunlichen Ton mit maximalen Lab-Werten von etwa (a, b) ≈ (2,5; 8,5), wie in Abbildung 3a unten dargestellt.

Ein kleiner Stolperstein

Anfangs fiel mir auf, dass Quad Tone Rip (QTR) das Bild versetzt auf dem Papier platzierte, also nicht an der angegebenen Position. Nach einigen Tests stellte ich fest, dass das Problem durch die systemweit eingestellte Verwendung eines Dezimalkommas anstelle eines Dezimalpunkts unter Windows 10 verursacht wurde. Nachdem ich auf das Dezimalpunkt-Format umgestellt hatte, funktionierte die Platzierung einwandfrei. Die Verwirrung entstand dadurch, dass die GUI-Komponente von QTR das Dezimalkomma korrekt verarbeitet und die Bildposition im (sehr kleinen) Vorschaubereich richtig anzeigt, was den Eindruck vermittelt, dass alles wie erwartet funktioniert. Intern wird die Positionsangabe aus der GUI jedoch an das Hauptprogramm übergeben, das offenbar ausschließlich Werte in Zoll mit Dezimalpunkt interpretiert. Wenn Bildpositionen in Millimetern mit Dezimalkomma angegeben werden, erfolgt zunächst eine Umrechnung in Zoll – wobei alle Nachkommastellen ignoriert werden. Das führt dazu, dass das Bild nur an ganzzahligen Zollpositionen relativ zur linken oberen Ecke des Papiers erscheint.

Ernsthaftes Drucken

Bevor ich mich daran machte, Quad-Dateien vollständig selbst zu erstellen, bearbeitete ich zunächst bestehende Profile (Tintenbeschreibungsdateien), die von Paul Roark bereitgestellt wurden. Ich entfernte die Lineariserungsdaten aus diesen Profilen und druckte eine 21-stufige Graukeil-Testvorlage (Abbildung 2) auf sowohl matten als auch glänzenden Papieren, die den ursprünglich vorgesehenen Medientypen der Profile ähnelten. Nach einem Tag Trocknungszeit maß ich die Lab-Werte der 21 Felder mithilfe des Color-Picker-Modus meines ColorMunki Photo Spektralfotometers. Die gemessenen L-Werte wurden anschließend in das Linearization-Tab von QTR eingetragen. Mit dem nun auf den R2880 und das jeweilige Papier abgestimmten Profil druckte und maß ich den Graukeil erneut. In allen getesteten Fällen (siehe Tabelle) lieferten die korrigierten Profile eine nahezu perfekt lineare L-Kurve.

Hier sind die Namen der profile von Paul Roark, die für drei Hahnemühle-Papiere (HFA) linearisiert werden konnten.

| HFA Photo Rag 308 | HFA Photo Rag Pearl | HFA Fine Art Baryta |

|---|---|---|

| GCVT-Pa325-warm-carb | GCVT-Canson-Baryta-Carbon | GCVT-Canson-Baryta-Carbon |

| GCVT-Pa325-Carbon-T2 | GCVT-RR-UPSatin-carb | GCVT-RR-UPSatin-carb |

| GCVT-Pa325-Neutral-T2-1 | GCVT-Canson-Baryta-Neutral | GCVT-Canson-Baryta-Neutral |

| GCVT-RR-UPSatin-Neutral | GCVT-RR-UPSatin-Neutral |

|

|

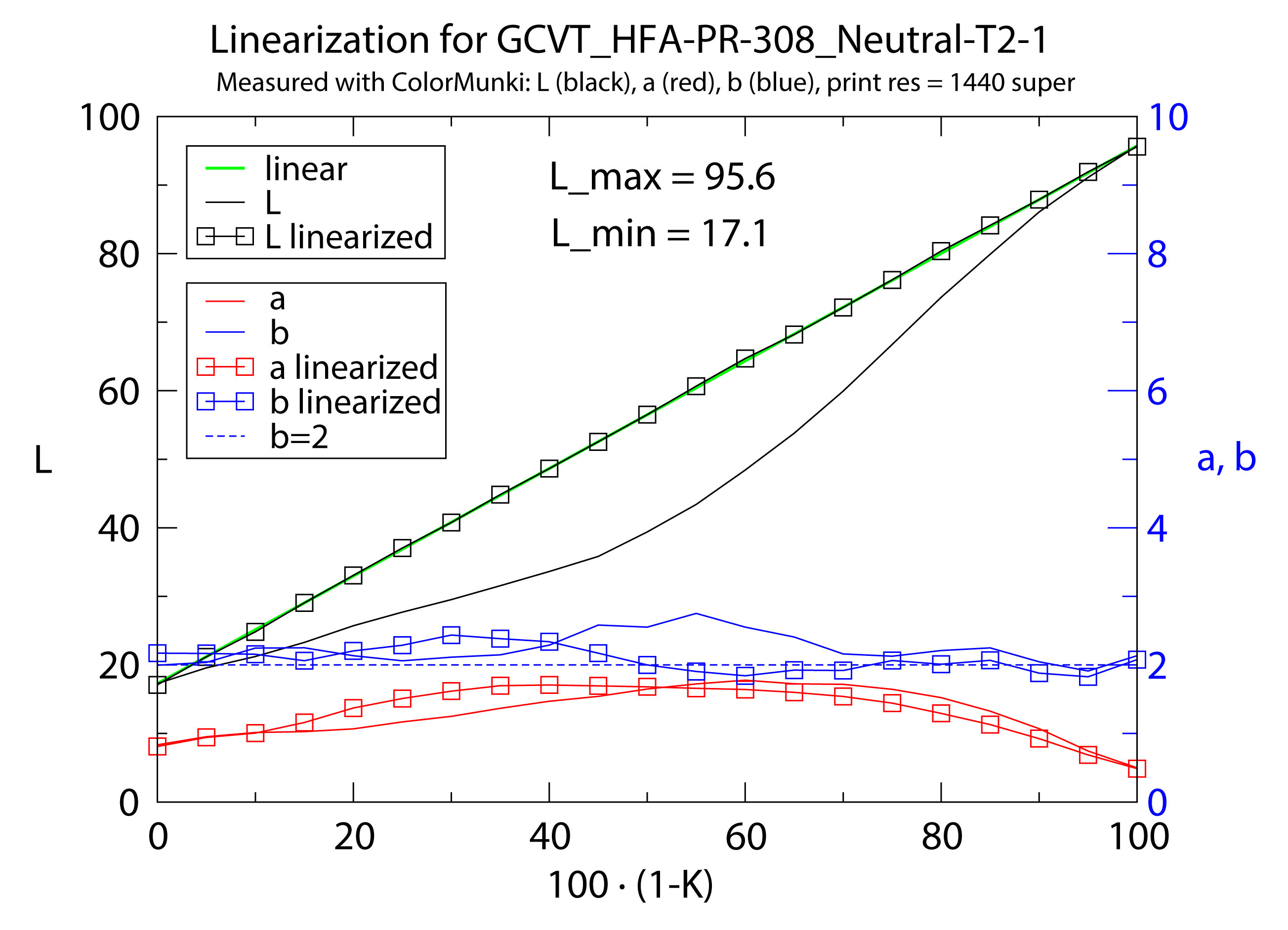

Abbildung 3 zeigt die Messungen für ein reines Carbon-Profil (a) und ein neutrales Profil (b). Die Linearität der L-Werte ist in beiden Fällen hervorragend, auch wenn die nicht linearisierten Profile zu dunkle Ausdrucke lieferten (schwarze Linien). Beim reinen Carbon-Profil liegen die Mitteltöne bei etwa (a, b) ≈ (2, 7), während das neutrale Profil eine leicht warme Tonung mit (a, b) ≈ (1,5; 2) aufweist. Der positive a-Wert von etwa 2 (> 0) spiegelt die charakteristische Eigenschaft des Kohlenstoffpigments wider. Ein kühlerer (bläulicherer) Farbton lässt sich durch Anpassung des Anteils der blauen Toner-Tinte erreichen.

Ich war angenehm überrascht von den Ergebnissen beim Druck eines Fotos auf Hahnemühle Fine Art Baryta unter Verwendung von zwei Kurven in QTR: einer 100 % neutralen Kurve für Lichter und Mitteltöne sowie einer 100 % Carbon-Kurve für die Schatten. Der resultierende Druck ähnelte stark einem intensiv mit Selen getonten Silbergelatine-Abzug und erinnerte mich an meine Zeit in der Dunkelkammer.

Eine kleine Enttäuschung

Ein kleiner Nachteil beim Epson R2880 ist der sogenannte Micro-Banding-Effekt, den Brian Stewart beschreibt. Dieser Effekt ist eine Eigenschaft des Druckers und wird nur durch den Epson-Druckertreiber beseitigt. Beim Drucken mit QTR tritt dieses Artefakt etwa 2,5 cm vom vorderen und hinteren Papierrand auf, was besonders bei kleineren Papierformaten störend ist. Glücklicherweise konnte ich das Micro-Banding beim Druck auf Hahnemühle Photo Rag 308 bei einer Auflösung von 1440-super dpi (wie in Abbildung 3 verwendet) nicht feststellen. Zudem liefert 1440-super dpi auf diesem Papier tiefere Schwarztöne (Lmin ≈ 18) im Vergleich zur höheren Auflösung von 2880-super dpi (Lmin ≈ 21). Auf glänzendem Papier wie Hahnemühle Fine Art Baryta ist das Micro-Banding bei 1440-super dpi jedoch leicht sichtbar. Bei der höheren Auflösung von 2880-super dpi, die generell für glänzende oder satinierte Papiere bevorzugt wird, wird das Micro-Banding deutlicher.

Bemerkung zum Wiederbefüllen der Tintenpatronen des R2880

Die OEM-Patronen für den Epson R2880 sollten 11,4 ml Tinte enthalten. Meine K-Patrone war mit 13,57 g MK-Tinte gefüllt. Bei einer Dichte von 1,08 entspricht das einem Volumen von etwa 12,5 ml. Doch als der Drucker anzeigte, die K-Patrone sei leer, sah sie tatsächlich leer aus. Nach dem Nachfüllen und Wiedereinsetzen der Patrone zeigte der Düsentest praktisch keine K-Tinte mehr an. Es stellte sich heraus, dass die Patronen erneut „geprimt“ werden mussten. Danach war der K-Kanal wiederhergestellt. Es scheint daher sinnvoll, ALLE Patronen durch volle Exemplare (aus einem zweiten Satz) zu ersetzen, sobald der Drucker eine leere Patrone meldet. So kann man hoffentlich verhindern, dass der Tintenstand einer Patrone zu niedrig wird.

Profil von Grund auf erstellen

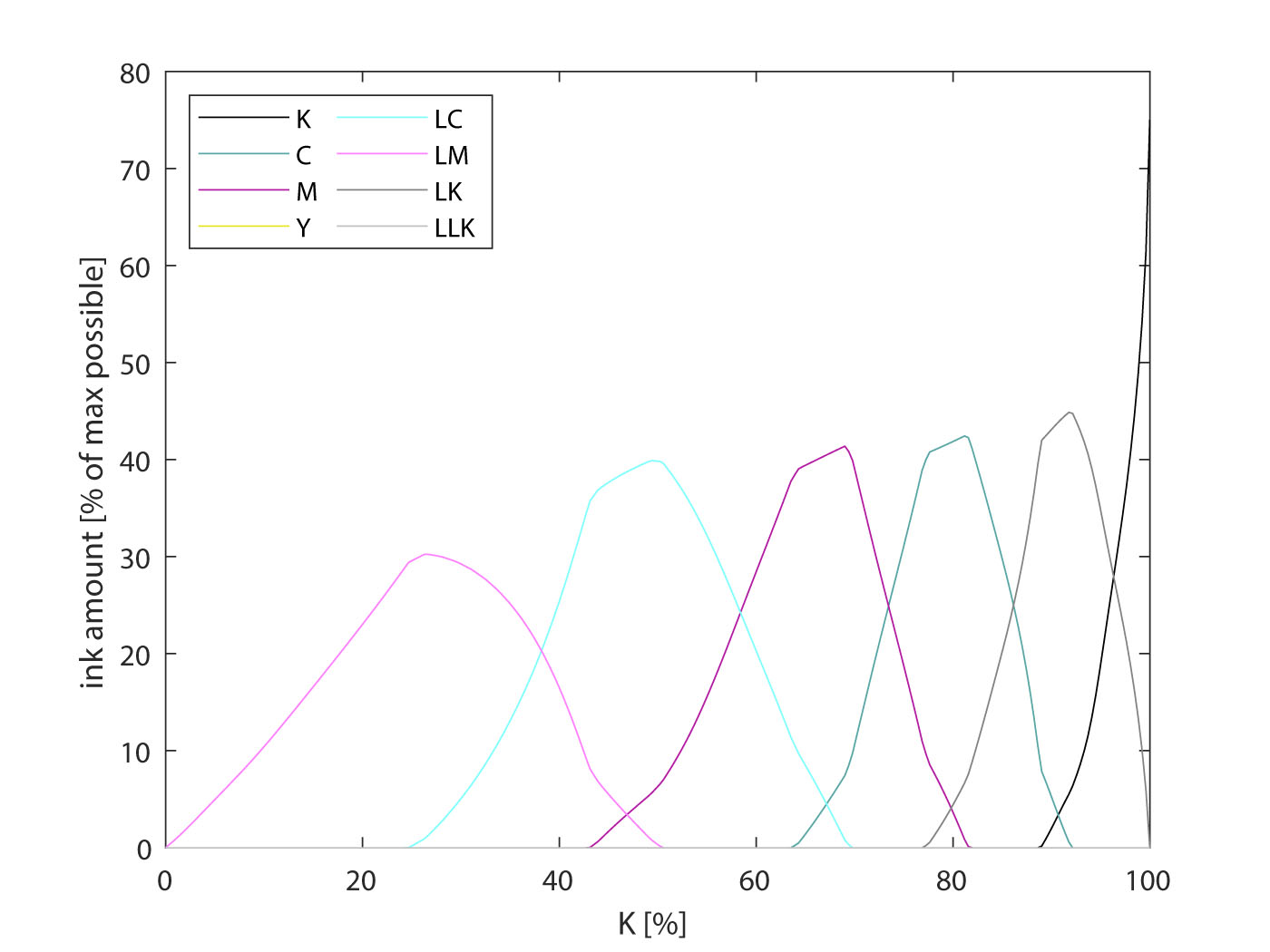

Der nächste Schritt bestand darin, ein Profil ausschließlich mit Carbon-Tinte von Grund auf zu erstellen. Laut dem QuadToneRip-Benutzerhandbuch erfordert dies den Druck eines speziellen Kalibrierungsbildes mit Graukeilen für jeden einzelnen Tintenkanal. Basierend auf diesem Kalibrierungsdruck muss die Menge jeder Grautinte (gemessen als Prozentsatz der maximalen Tintenmenge, die der Druckkopf abgeben kann) so angepasst werden, dass sie der Menge an schwarzer Tinte entspricht, die dieselbe Helligkeit (L) erzeugt. Dieser Prozess ist etwas willkürlich, da die Tinten-Sättigung eine kontinuierliche Funktion der auf das Papier aufgetragenen Tintenmenge ist. Außerdem erreichen verdünnte helle Tinten möglicherweise nicht einmal bei 100 % volle Sättigung. Um die relativen Tintenwerte für Hahnemühle Photo Rag 308 zu bestimmen, begann ich mit einem globalen Tintenlimit von 50 %, wie es in Paul Roarks Profilen vorgeschlagen wird. Allerdings ergab das Profil bei den empfohlenen Einstellungen für Lichter und Schatten (6,6) einen viel zu dunklen Druck. Neben der Anpassung der Lichter-Schatten-Einstellungen (auf 10,10) scheint Roark den Druck durch Verschiebung der dunkleren Tinten in Richtung des schwarzen Endes (K → 100 %) der Skala aufgehellt zu haben (Abbildung 4a). Ich verfolgte jedoch das Ziel, eine gleichmäßigere Verteilung der K-Bereiche über die einzelnen Grautinten zu erreichen. Dies erforderte eine deutliche Reduzierung der Tintenlimits für die Grautinten (Abbildung 4b). Sobald ich eine zufriedenstellende Wiedergabe des Graukeils erzielt hatte (wobei L ∝ 100 % - K gilt), konnte ich das Profil mit dem Standardverfahren linearisiert erstellen.

|

|

Als Nächstes erstellte ich ein neutral druckendes Profil. Zunächst dachte ich, ich könnte eine Tonerkurve aus den gemessenen b(L)-Werten der reinen Carbon-Variante ableiten. Da die Skalierung jedoch unklar war, verwendete ich stattdessen die Tonerkurve aus einem der Profile von Paul Roark. Da mein Carbon-Profil von seinem abwich, erhöhte ich die Tonermenge in den Lichtern leicht. Das Ziel war, über alle Graustufen hinweg einen Lab-b-Wert von ungefähr b ≈ 2 zu halten — passend zum warmen Papierweiß des Hahnemühle Photo Rag 308. Nach vier Iterationen wurde diese Art von Neutralität erreicht. Durch die zusätzlichen bläulichen Töne des LKK-Kanals wurde der Graukeil etwas dunkler gedruckt als beim reinen Carbon-Profil. Trotzdem funktionierte die Linearisation gut, mit nur geringfügigen Abweichungen von der Linearität, die in realen Drucken wahrscheinlich nicht auffallen.

Bei Hahnemühle Photo Rag 308 und dem GCVT-Tintenset stellte ich fest, dass die Messung des Graukeils nach einem Tag Trocknungszeit nahezu identische Ergebnisse lieferte wie nach nur fünf Minuten. Das beschleunigte den Prozess erheblich. Das GCVT-Tintenset enthält mattes Schwarz in zwei Kanälen, K und Y, speziell für den Druck auf Aquarellpapier (wie Arches). Da zwei MK-Tinten für Inkjet-Papier nicht notwendig sind, könnte man bei Bedarf für den Standard-Inkjetdruck zwischen K und Y wechseln, um das matte Schwarz aus dem Y-Kanal zu verbrauchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Carbon-Druck mit individuellen Grautinten bei sorgfältiger und methodischer Vorgehensweise gut umsetzbar ist. Meine bisherigen Erfahrungen waren sehr bereichernd. Für passende Motive können reine Carbon-Drucke auf Hahnemühle Photo Rag 308 beeindruckend sein. Ich schätze auch neutrale Drucke auf glänzenden oder satinierten Papieren, bei denen ein warmes Carbon-Profil die dunklen Grautöne verstärkt. Die Möglichkeit, mit demselben Tintenset sowohl matte als auch glänzende Papiere zu bedrucken – sowie die Option, die Tonalität durch unterschiedliche Profile für Lichter, Mitteltöne und Schatten fein abzustimmen – eröffnet spannende Möglichkeiten für Schwarzweiß-Fotografie-Enthusiasten.

Im Januar 2025